Sternstunden der Musik | Abbado dirigiert Mahlers „Auferstehungs-Symphonie“

Sternstunden der Musik: Abbado dirigiert Mahlers „Auferstehungs-Symphonie“

Ein Film von Magdalena Zieba-Schwind, ZDF/arte und C Major Entertainment, 43 min.2003 kehrt der weltberühmte Dirigent Claudio Abbado nach einer Krebserkrankung zurück auf die Bühne. Zusammen mit einem Who-is-Who der klassischen Musik, den besten Instrumentalisten und Kammermusikensembles, feiert er seine Rückkehr ins Leben. Die emotionale Aufführung der 2. Symphonie von Gustav Mahler, der „Auferstehungs-Symphonie“, wird zu einer Sternstunde der Musik.

2003 fühlt sich Claudio Abbado nach seiner Krebserkrankung stark genug wieder ein Orchester zu dirigieren. Für seine Rückkehr auf die Bühne wählt er Gustav Mahlers 2. Symphonie aus – die sogenannte „Auferstehungssymphonie“. Ein gigantisches Werk für ein Orchester der Superlative: Das Lucerne Festival Orchestra besteht aus ausgewählten Solisten, Orchester- und Kammermusikern, mit denen Abbado während seiner langen Karriere auf allen Bühnen der Welt musizierte. Es ist ein erlesenes „Orchester der Freunde“, das mit ihm seine Rückkehr ins Leben zelebriert.

Diese Sternstunde beschäftigt sich mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn der Liebe, der Freiheit und des Leidens. Themen, die sich sowohl in Mahlers Musik als auch im Schicksal und Charakter von Claudio Abbado wiederfinden. „Sterben werde ich, um zu leben“, so die Worte der Auferstehungssymphonie, die der von Krankheit gezeichnete Abbado bei diesem Konzert mit dem Chor mitsingt. Ein zutiefst emotionaler Moment im Leben des Dirigenten und in der Konzertgeschichte.

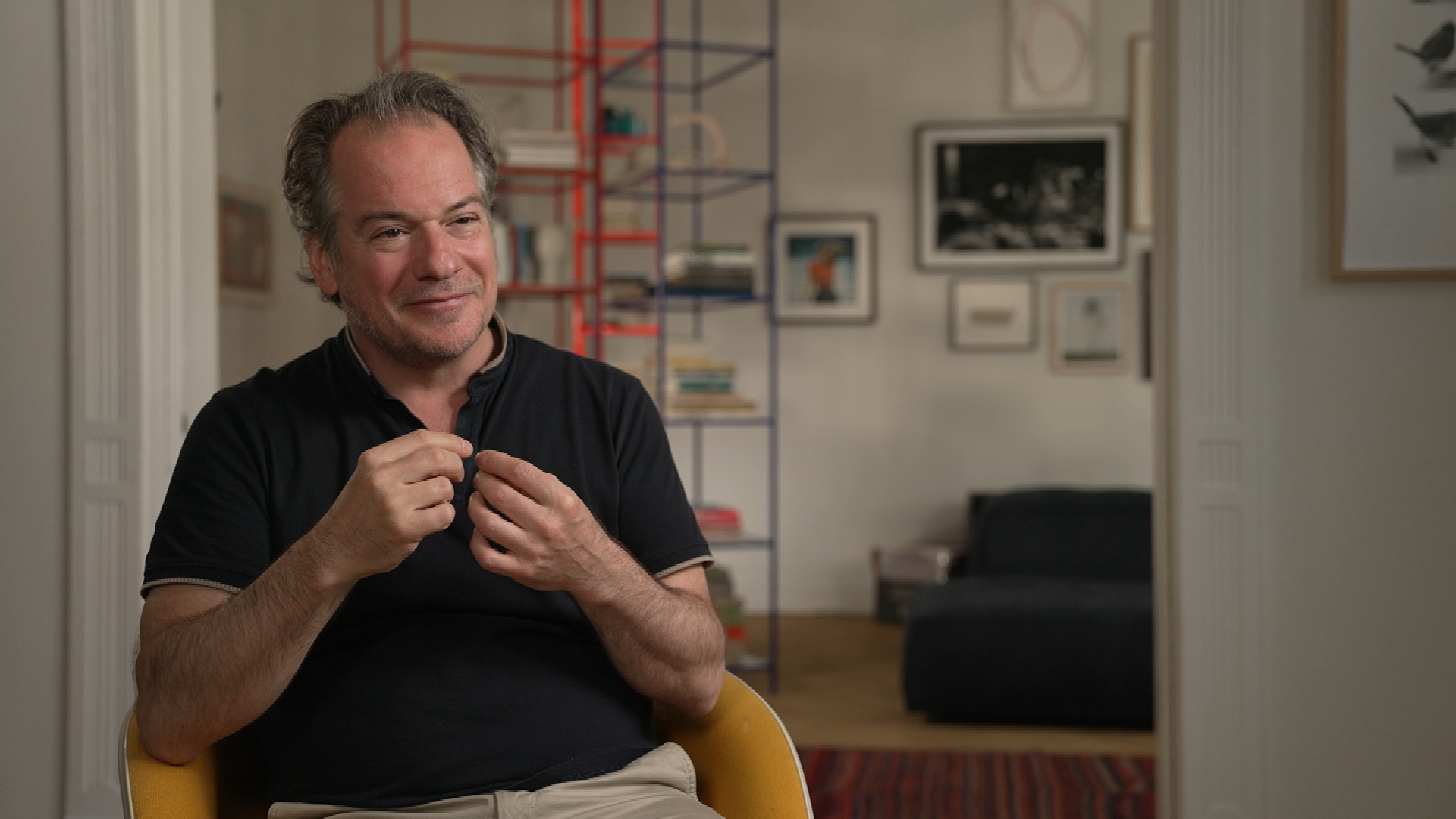

Einige der Musiker, die in den Orchesterreihen dieses Konzerts saßen, lassen die ergreifende Stimmung dieser Sternstunde wieder aufleben: Renaud Capuçon, Emmanuel Pahud, Reinhold Friedrich und Antonello Manacorda erzählen über die Zusammenarbeit mit Abbado und über den Moment dieser einmaligen Interpretation von Mahlers Musik.